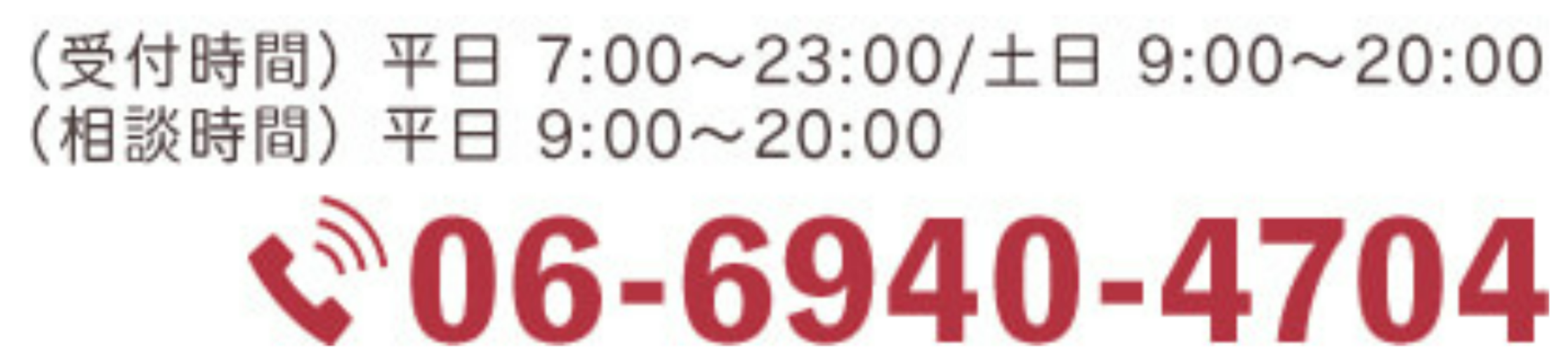

他の相続人から遺産分割協議書への押印を求められたら?

相続に関してよくいただくご相談内容として、 「突然、あまり交流のない親戚から“遺産分割協議書”が送られてきて、署名捺印を求められているが、素直に応じてしまっても良いか?」 といったものがあります。

結論から言えば、「よくわからないままに押印してしまうと、思わぬ不利益を被る危険性があるため、事前に専門家に相談するのが望ましい」という回答になります。

今回は他の相続人から送られてきた遺産分割協議書へよくわからないままに署名捺印してしまった場合に生じてくるリスクと、事前に確認すべきポイントについて、ご紹介いたし ます。

そもそも「遺産分割協議書」とは何か?

「遺産分割」とは何か?なぜ必要なのか?

“亡くなった方が死亡時に有していた個々の財産(=遺産)を、誰に、どのように分配するかを決めること”をいいます。

一言でいえば、遺産の分配のことです。

下記に挙げるような3つの例外もありますが、基本的にはこの「遺産分割」が終わるまで、 亡くなった方の持っていた遺産は「共有状態」となり、個別の相続人が自由に処分管理することができません(民法 898 条 1 項)。

- 例外①受取人が指定されている生命保険金 → 原則として、受取人の固有の財産となります。

- 例外②相続開始時の預金残高額のうち3分の1×法定相続分を乗じた金額 → 遺産分割を待たず払い戻せますが、遺産の一部分割により取得したものとして扱われます(民法 909 条の 2:令和元年 7 月 1 日以降に開始した相続のみ)。

- 例外③預金債権以外の金銭債権(遺産不動産の賃料債権、損害賠償/不当利得返還請求権)→ 遺産分割を要さず、相続開始と同時に当然に分割されます。 ただし、全相続人の合意があれば、遺産分割の対象に入れることも可能です。

遺産分割「協議書」とは

遺産分割の方法には、①協議、②調停、③審判という3つの方法があります。

- 協議は、家庭裁判所を利用しない相続人間の話合いのことです。

この裁判所外の話合いの最終結果をまとめた書面が、「遺産分割協議書」です。

万が一相続人間の話し合いがまとまらなかった場合は、

- 調停=家庭裁判所での話合い

- 審判=家庭裁判所の裁判官による裁判

へと進んでいくことになります。

きちんと確認せず署名・捺印してしまったらどうなるか?

証拠としての信用性の強さ

遺産分割協議書の形式は法律で決められていませんが、遺産の分配に関する重要な合意書となるため、通常は相続人全員が署名し、実印を押します。

実印の押印は、訴訟や審判といった裁判所の手続において、極めて重要な意味を持ちます。

印鑑の所持者自身による作成を強く裏付ける(偽造の可能性を排除する)とともに、内容についても十分に検討した上で押印したことまで通常は推認されます。

そのため、後になってから「身内に急かされたからとりあえず押してしまっただけだ」と主張しても、裁判官は納得してくれません。

署名・捺印してしまった後から効力を争えるか?

遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった場合、遺産分割協議書の効力を事後的に失わせることは、極めて困難です。

遺産分割協議も一種の合意=契約であるため、下記に挙げるような事情があれば、法律上取消しや無効主張が可能な場合はあります。

- 遺産分割協議をやり直すことに、相続人全員が同意した場合 → 合意解除

- 遺産分割協議の場で、遺産や生前贈与の一部が隠されており、かつ当該遺産や生前贈与の存在しないことが遺産分割協議の重要な前提となっていた場合 → 錯誤取消

- 遺産分割協議後に、新たな相続人(非嫡出子、包括受遺者等)が現れた場合 → 全部無効

- 遺産分割協議後に相続人全員が関知していなかった遺言が見つかり、遺産分割の対象にしていた遺産について、既に遺贈がなされていた場合 → 一部無効(+残部の錯誤取消)

- 遺産分割に精神上の障害等により意思能力のない相続人が加わって行った場合 → 全部無効

もっとも、実務上よく見受けられる②錯誤の主張や、⑤意思無能力の主張を、裁判官も納得できるだけの客観的な証拠で証明することはかなりの困難を伴います。

署名・捺印する前に確認すべきポイント

法定相続人

遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印しなければ無効です。

そのため、大前提として、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍を取り寄せ、前婚の子や婚外子等の隠れた相続人がいないかを確認する必要があります。

また、被相続人が生前に遺言を作成しており、その中で、法律上相続人にならないはずの人に対して、遺産の一定割合を贈与するような定めがある場合は、贈与を受けた人も「包括受遺者」として遺産分割協議に参加してもらう必要があります(民法 990 条)。

そのため、遺産分割協議をする際は、亡くなった方が生前に遺言書を作成していなかったかの事前確認も重要です。

遺産の範囲

遺産調査の重要性

相続人が全員独立し、親元を離れて生活している場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合等、 亡くなられた方が所有していた遺産の内訳を具体的に把握できていないということも少なくないと思います。

しかし、遺産分割協議書作成の時点で把握できていない遺産があると、せっかく遺産分割協議書を作っても、記載が漏れた遺産のためにもう一度遺産分割協議書を作成する必要が出てきてしまい、二度手間になります。

そのため、協議書を作成する前に、できる限りの調査を行い、分配方法が決まっていない遺産がないよう、漏れなく分配方法を定めておく必要があります。

また、万が一協議書作成後に新たな遺産が見つかった場合に備えて、「本書に記載がない 新たな財産が発見された場合は●●が取得する」といった包括的な取り決めをすることも有用です。

もっとも、十分な調査を尽くさないままこのような条項を入れてしまうと、事後的に多額の財産や負債が見つかった場合等に、かえってトラブルの原因となる場合もあるため、注意が必要です。

遺産調査の手がかり

通常はどれだけ高齢の方でも、預金口座はいくつか持っておられるはずです。

亡くなった方の年金受給口座や給与振込口座、水道光熱費や保険料等の引落口座が全て揃っているかを確認しましょう。

また、相続開始前後の多額の入出金が争いの原因になることも多いため、少なくとも相続開始の1年前から現時点までの取引履歴は確認しておくのが無難です。

遺産分割協議書に亡くなった方の自宅不動産が記載されていない場合は、法務局で取得できる土地建物の登記事項証明書や、役所で取得できる名寄帳を確認しましょう。

自宅不動産が亡くなった方の遺産でない場合でも、生前に相続人へ贈与されていたときは特別受益に該当する可能性があるので、その意味でも確認することは重要です。

名寄帳の取寄せは、遺産分割時に見落としがちな、自宅に付随する私道部分や、普段使用することのない山林・田畑等の発見にも繋がります。

ただし、名寄帳は自治体ごとに作成さ れるものであるため、他の自治体に属する不動産は、毎年届く固定資産税の通知書を見ないとわからない場合もあります。

その他、自宅に届いている証券会社や保険会社からの郵便物も、必ず中身を確認し、継続的な取引を窺わせるものであれば、亡くなった方名義の財産や契約がないか問合せましょう。

遺産の特定

遺産分割協議書は不動産の相続登記手続の証明資料(登記原因証明情報)となります。

その際、不動産の特定方法が不正確だと登記できず、協議書の作り直しが必要になってしまう場合もあるため、弁護士や司法書士等の専門家に作成してもらうのが安心です。

遺産の評価

遺産分割協議書には、誰が何を取得する、という協議の結果だけが記載されています。

しかし、これを作成する際には、個別財産がそれぞれどれだけの価値があるかを確認した上で、各相続人が取得する金額の計算をしているはずです。

直接協議書作成前の話合いに参加できていないような場合には、計算の根拠となる資料を提示してもらい、前提となる遺産の評価額が正しいかどうか、極端な金額が用いられてい ないかを確認する必要があります。

預金の場合は、通帳を確認することになりますが、いつの時点の残高を基準にしているかは注意が必要です。

遺産分割は、現時点で残っているものを分け合うものなので、過去には十分な残高があった口座でも、生前の入院や死後の葬儀対応等で残高が目減りしている場合があります。

不動産の場合は、固定資産税評価額や、相続税計算のために使う路線価を用いることが多いですが、税金計算に用いられる関係で、実際の市場価格よりは控えめ(7~8割)の金額になっていることが多いです。

そのことを承知した上で、計算の簡略化のため、全員が納得できるのであれば問題ありませんが、これらの評価額を用いる場合は、当該不動産を取得する相続人の他の財産からの取り分が増えたり、他の相続人に払うべき代償金が減ったりし ていることは頭に入れておく必要があります。

各相続人の取得額

遺言がある場合

まず、遺言書で相続分が指定されている場合は、これに従うのが原則です。

遺言で個別の財産の取得者や分配方法まで指定されている場合も同様です。

相続人と受遺者の全員が合意すれば、遺言と異なる遺産分割協議も有効ですが、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意も得ておかないと、遺産分割協議が無効となってしまう(民法 1013 条参照)ため、注意が必要です。

遺言がない場合

この場合は、法定相続分をベースに、遺産の前渡しと評価できるような特別受益や、遺産の維持・形成に対する特別な貢献(寄与分)があれば、加減調整を行うことになります。

特別受益や寄与分が認められるかの判断は非常に専門的で、事案に応じた慎重な判断が必要となるため、これらが争点になっている場合は、必ず弁護士に専門的な助言を求めるべきといえます。

また、法定相続分というのは、協議がまとまらなかった場合に裁判所が用いる基準にすぎないため、相続人全員が納得できるのであれば、これと異なる割合で協議を成立させることも可能です。

この点に関連して、夫婦のいずれか一方が亡くなった場合に、最大 1 億 6000 万円までと いう配偶者に対する相続税額の非課税枠(相続税法 19 条の 2)を活用するため、子らは一切遺産を取得せず、配偶者に全ての遺産を取得してもらうといった遺産分割方法が提案される事例が散見されますが、これには下記に挙げるようなリスクがあるため、注意が必要です。

1. 一次相続で全ての遺産を取得した配偶者からの二次相続の際の遺産総額が膨れ上がり、 結果的に子らが納付すべき相続税の総額が大きくなってしまう場合がある。

2. 一次相続で我慢した分、子らの二次相続に対する期待が大きくなる一方で、一次相続の対象となる財産の内訳について十分な話合いや情報共有が行われないため、二次相続の際の紛争発生リスクが高まったり、遺産調査の負担が大きくなったりする。

遺産の分配方法

各相続人が取得すべき金額の枠の中で、具体的にどの財産を取得するかという問題です。

各自の取得総額だけではなく、使いづらく、管理が大変な田畑山林等の不動産や共有持分 を取得することになっていないか、これらを取得する場合にはその代償としての配慮(取得 金額の増額等)が尽くされているかといった点にも注意が必要です。

不動産以外の預金等が乏しい場合に、1人の相続人に不動産を取得させる場合には、不動産を取得しない他の相続人に対する代償金の支払いを求めることができます。

残された配偶者の住居として不動産を確保する必要があるものの、配偶者には代償金を支払う余力がないような場合には、配偶者居住権の設定といった調整方法があります。

他にも、遺産の中にある不動産を分ける方法は多岐にわたるため、紛争性が低い事案であっても、弁護士等の専門家に相談することが有用な場面は多数存在します。

急かされている場合の対処方法

相続税の申告期限を理由に署名・捺印を急かされたら?

上記のとおり、遺産分割協議書そのものはシンプルな記載内容であっても、署名・捺印する前に確認しておくべきポイントは意外と多いです。

実際の相談でよくあるのは、遺産分割を取り仕切る他の相続人から、相続税の申告期限が迫っていることを理由に急いで署名押印を求められるケースです。

しかし、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月間あります。

それまでの期間に再三にわたり遺産分割の内容を聞かされていれば別ですが、申告期限 の直前まで遺産分割協議の内容を明らかにされていなかったのであれば、それは遺産分割「協議」のプロセスとして妥当とは言い難いですし、何らかの意図があることを窺わせます。

遺産分割が未了のままでも、法定相続分に従った相続税の申告はできますし、遺産分割終了後に修正申告をして払いすぎた相続税の還付を受けることも可能です。

納税資金が足りなければ、前記のとおり、分割協議が終わる前でも法定相続分の3分の1の限度で遺産である預金の引出し(仮払請求)が可能です。

当然、相続税申告期限前に遺産分割協議がまとまらないと、申告の回数が増えるので二度手間ですし、一部の減税特例が活用できなくなる場合もあるため、早期に解決できるのであればそれがベストですが、まずは焦って署名・捺印してしまわないことが大切です。

弁護士に相談する

「弁護士に相談してから考えたい」と言って断れば、たいていの相続人は、すぐに署名・押印させようとはしません。

他の相続人にハンコを押すよううるさく言われている、と言って相談に来られる方も多いですが、弁護士から受任通知を送ると督促が止まることも多いです。

遺産分割協議が長期化して、調停や裁判に移行するよりも、早い段階で専門家に交渉を任せた方が、結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。

遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合、揉めている場合は、相続人間の感情的な対立が取り返しのつかない状況になってしまう前に、一度、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

執筆者情報

-

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当サイトでは、相続に関するお悩みを持っている方向けに、相続をめぐる様々な事柄について解説しています。いろいろな思いを抱えておられる方も、肩の力を抜いて、何でもお話しいただけると思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。最良の方法をアドバイスさせていただきます。

|当事務所の弁護士紹介はこちら

最新の投稿

- 2026.01.07相続放棄とは?手続きの流れから注意点まで弁護士が解説

- 2025.12.23被相続人に前妻・後妻がいる場合のトラブルとその対処法

- 2025.12.23相続時に知っておきたい!遺産の使い込みとその対処法

- 2025.10.23他の相続人から遺産分割協議書への押印を求められたら?